愛知県を含む中部地方では「アサヒナカワトンボ=無色翅型で小型」「ニホンカワトンボ=有色翅型で大型」という図式が固定されており、好みの環境は違うものの重複した場所にも生息しているため一部では混棲している(実際には発生時期はニホンカワトンボのほうが早いが、2種が同時期に同じ場所で見られる)が明らかに生殖隔離されているという印象です。

しかし、他の地域ではそれぞれの種に「有色翅型」と「無色翅型」が混在し、場所によっては明らかに2種の生息地が棲み分けされていたり、それぞれどちらかの種しか分布しない地域も存在しています。

そもそも、これらのトンボは現在は遺伝子解析の結果から2種に整理されているものの、以前は何種かに分けられていたというくらい変異や地域差があるのも事実です。

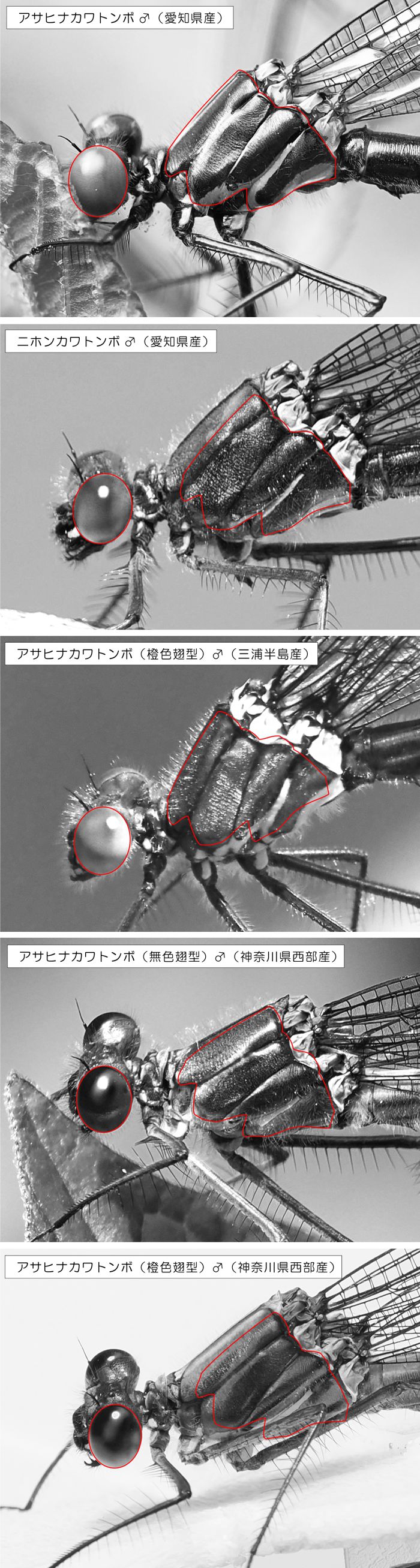

愛知県産の「ニホンカワトンボ」と「アサヒナカワトンボ」オス。

愛知県産の「ニホンカワトンボ」と「アサヒナカワトンボ」メス。

前置きが長いのがishida式の特徴ですが、ishidaの場合は単なる好奇心が主たる動機で「アサヒナカワトンボの有色翅型のものを見てみたい」という願望がありました。

「日本のトンボ」(文一総合出版)やネットの文献などを調べたところでは、ishidaの地元愛知県東部から遠征しやすいエリアというと伊豆半島以東ということになります。

特に伊豆半島から神奈川県西部にかけては両種の雑種起源とされる「アサヒナカワトンボ伊豆個体群」なる集団もあり、三浦半島には隔離的な集団もあるとのことです。

ここはひとつ、明確に「アサヒナカワトンボ(有色翅型・無色翅型)」だけが生息していると見られる三浦半島と、「アサヒナカワトンボ(伊豆個体群)」が生息していると思われる神奈川県西部を探索ポイントに選定し、発生時期と天候を睨みながら遠征日を決めて愛車のエブリちゃんに車中泊装備を積み込んで出掛けました。

結果的にはまず初日を三浦市と横浜市(大都会のイメージだが思った以上に自然が豊か)での探索に充て、夜間に移動して神奈川県西部の山あいを2日目の探索地としました。

初日は(条件や遭遇した個体数は十分とは言えなかったかもしれないけど)目論み通りに「アサヒナカワトンボ」の有色翅型・無色翅型の両方を確認・撮影することができました。

翌日は午前中はあまり日差しが無くてやや撮影条件に恵まれませんでしたが、明らかに前日見たものとは違う雰囲気の「アサヒナカワトンボ」の有色翅型・無色翅型の両方を確認できました。

ただ、神奈川県の一部には「ニホンカワトンボ」も生息しており、今回見たものがあまりにも「ニホンカワトンボ」に似ている気もして、ちょっともやもや…(^^;

中部地方では両種の見分けに気を使うことはないのですが、よく言われる「両種の見分けの難しさ」も実感できる結果となりました。

まずは「三浦半島産」の個体ですが、有色翅型のオスは遠目に見れば愛知県産の「ニホンカワトンボ」オスのように青白い粉を纏い、翅は橙色で前縁付近に不透明部があるところもそっくりに見えました。

しかし、近付いてみるとやっぱり「ニホンカワトンボ」にしてはちょっと小さい(実際にはこの感じがどうにも中途半端な小ささにも見えますが…)うえに、翅を開くと橙色がやや薄目で不透明部の幅も狭いという違いもありますが、愛知県で見る「ニホン」に比べてという相対的な違いです。

さらには別の場所で見た無色翅型の個体は愛知県産の「アサヒナ」と大差ない印象でしたが、白粉の出方や範囲がちょっと違っていたり、翅の一部に有色斑のある個体なども混じっていてちょっと微妙。

逆にメスは全て無色翅型のようで、こちらは本当に違いは全く感じませんでした。

三浦半島で見た「アサヒナカワトンボ」有色翅型オス。

三浦半島で見た「アサヒナカワトンボ」有色翅型オス。

三浦半島で見た「アサヒナカワトンボ」無色翅型オス。(少し翅が傷んでいる)

神奈川県西部で見た「アサヒナカワトンボ」有色翅型オス。

神奈川県西部で見た「アサヒナカワトンボ」無色翅型オス。

翌日に神奈川県西部で見たのは「アサヒナ」というにはサイズ感がさらに中途半端で、ちょっと小さな「ニホン」のようにも見えるものでした。

オスは有色翅型と無色翅型が混棲しており、同時に見られたメスは全てが無色翅型でした。

有色翅型のオスの場合、三浦半島で見たものが愛知県産の「ニホン」と白粉の纏い方は大差ないのに比べ、神奈川県西部産の場合は白粉がやや控えめで、胸部前面や顔面の地色がほとんど透けて見える程度です。

有色翅型の翅色は顕著な濃色部は無く、不透明部の幅も「ニホン」より狭いというのは三浦半島産のものと同様でした。

これが「アサヒナカワトンボ伊豆半島個体群」の特徴で合っているのか?というのはちょっと確信が持てないところで、探索地点もわずかな範囲でしかないので「神奈川県西部の個体群」全体の特徴を代表しているとも言い切れません。

とりあえず撮影結果的には大満足とは言えないものの、特徴を比較できるような画像をもとにして違いを見てみようと考えました。

まずは「アサヒナカワトンボ=小型」「ニホンカワトンボ=大型」という図式は傾向的にはあるものの、神奈川県産のものについてはやはり個体差や中間的な形質もあるように見えることから、一般的に言われている相違点の「胸部の大きさ」や「縁紋の形」「翅脈」などに絞って比較してみることにします。

分類的には頭幅/翅胸長、縁紋の縦横比、頭幅/前翅長といった比率に傾向があり、ニホンカワトンボの場合は翅胸長が大きく、縁紋が縦長、前翅(特に縁紋よりも先端側)が長いという傾向にあるとのことです。

ishidaの場合は採集はしないので、頭幅ではなく複眼のサイズと胸部の大きさを比較してみることにしましたが、やはりフィールドで撮影したものは微妙に角度が異なっていたり、対象の姿勢が異なっていたりして、比較するのは意外に困難でした…

愛知県産の「アサヒナカワトンボ」オスの画像を基準に複眼と胸部の大きさをプロットし、複眼の大きさが同じになるように拡大・縮小してあてはめたのが下の画像です。

当然ながら、同じ愛知県産においては「アサヒナ」に比べて「ニホン」のほうが胸部の比率が大きく、相対的に「小顔」に見えるという印象通りです。

とりあえず一見した印象通り三浦半島産の「アサヒナ」も複眼と胸部の大きさの比率は愛知県産「アサヒナ」と同等といってよさそうです。

ここで厄介なのは神奈川県西部で見た「伊豆個体群」だと思われる個体で、現地で見た際にも体長はやや大きく見えて何となく「ニホン」っぽい印象でしたが、無色翅型は「アサヒナ」のサイズ比に合うのですが、橙色翅型は「ニホン」に近いサイズ比をしています。

(強いて言うと、神奈川県西部の有色翅型は「ニホン」に比べて胸部の高さは低めで前後は同等の長さのようにも見えるので「小顔」という印象はない)

もちろん両者の交雑集団起源とされていることから中間的な形質を示すうえに個体差にもばらつきが大きいというのももっともらしいですが、訪れた場所に近い地域には「ニホン」も生息しているとのことで、混棲している「ニホン」を見たか、直近に交雑したハイブリッド個体といった可能性もないとは言い切れません。

過去の調査報告を見て「伊豆個体群」が確認されている地域を狙って遠征していますが、単純に外見の比較では何となくどちらともいえないという印象がぬぐえません。

(神奈川県西部のポイントでは有色翅型オスも無色翅型オスも同等の体長で、同じ場所で入り混じって縄張り争いをしていたので、お互いに同種のライバルと認識しているとは思える)

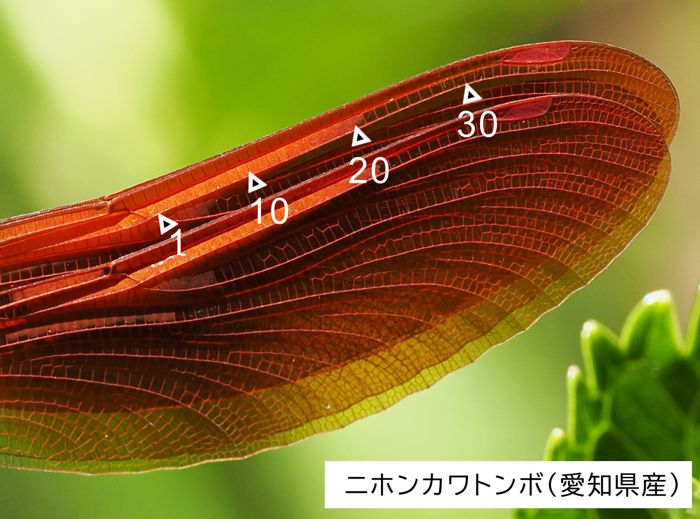

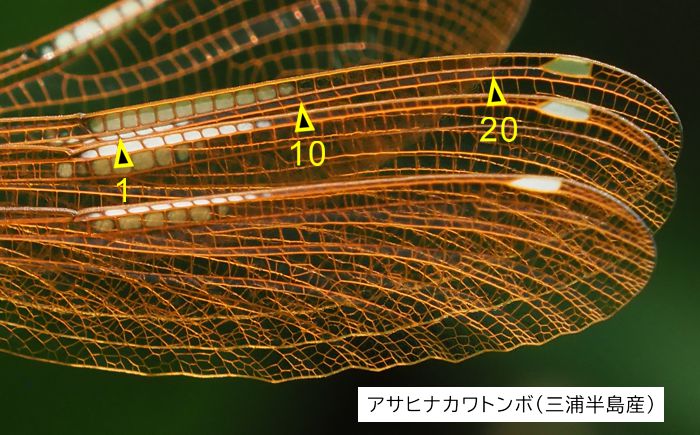

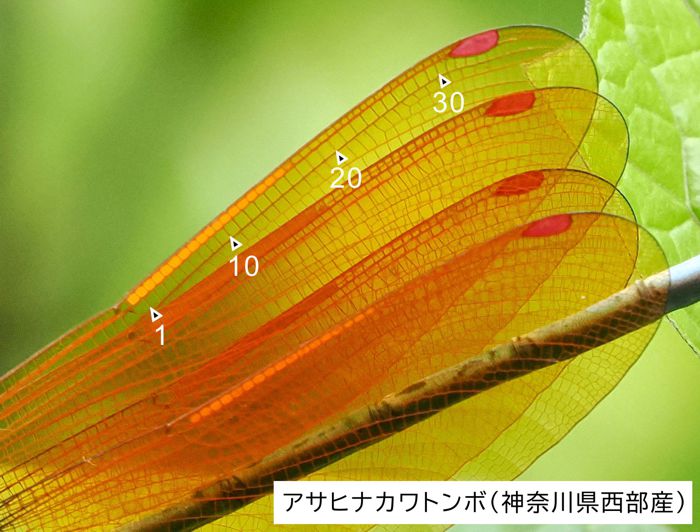

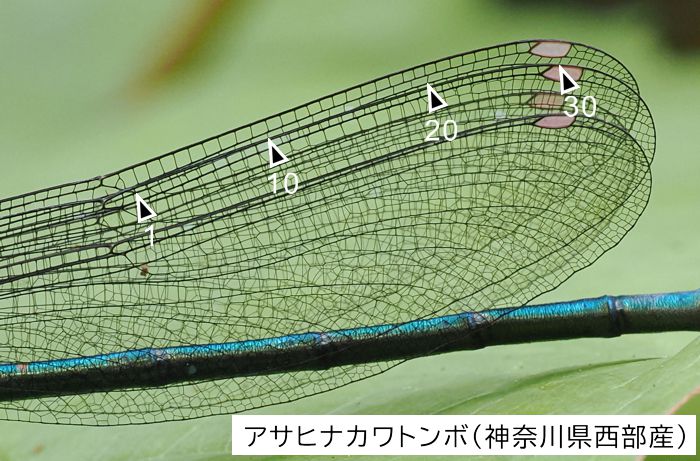

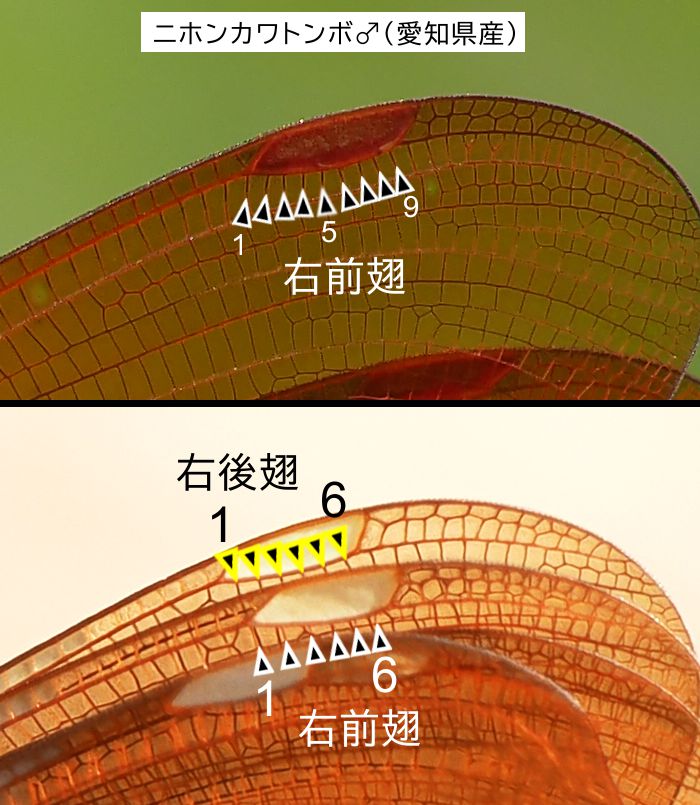

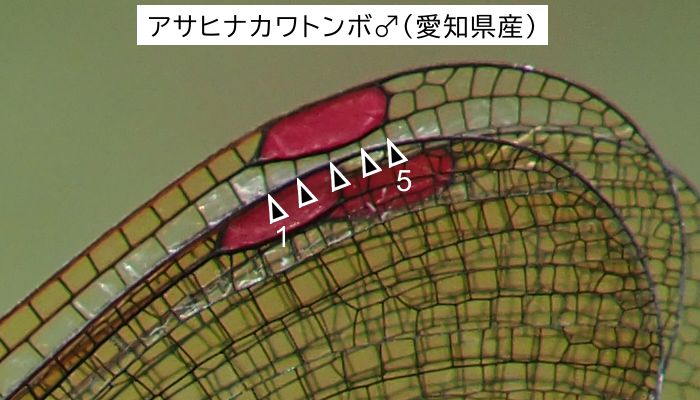

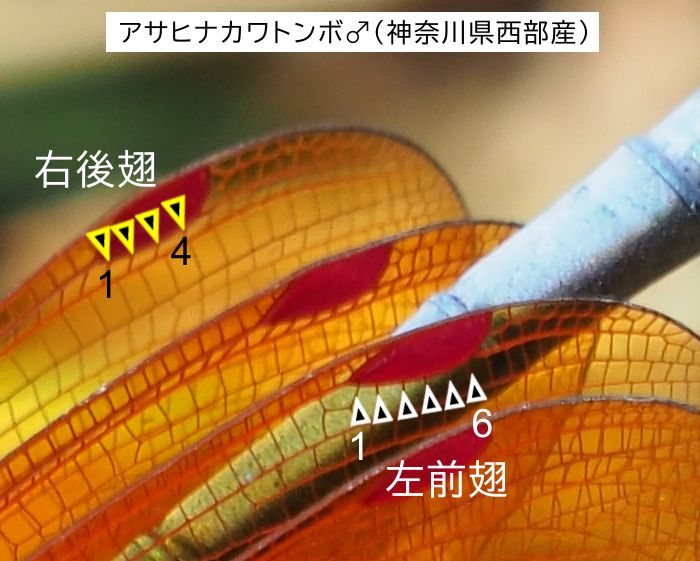

中部地方で見る両者はサイズだけでなく翅脈の繊細さで全く印象が異なっていますが、ネットで見た「神戸のトンボ」サイトでは翅脈の細かさに着目した見分け方が提唱されています。

そこでは前翅の亜結節から先の第1経脈・第2経脈間の横脈数に注目し、横脈数の少ないのが「アサヒナ」、多いのが「ニホン」となり、特に「縁紋」にかかる横脈数と全体の横脈数との比率に着目すると両種間でほぼ二分され、(調査地域限定との但し書きはありますが)縁紋にかかる横脈数でほぼ見分けることが可能であろうという結果が示されています。

もちろんそれなりに個体差は大きく、データの中にも例外的な個体が現れるということも示されていますが、特にishidaのように採集しない人間にとっては、後で画像で確認できるこの方法はかなり有効だと思います。

(ただ、そもそもとまっている時には翅を重ねて閉じるうえに後翅が外側になるため判別しづらく、特に有色翅型のものには不透明斑もあって翅が重なっていると翅脈が判別しづらいのが難点ですが…)

この方法をもとに比較した結果では、翅の重なり具合で全体の横脈数をカウントできる画像がなかなか少なくて苦労しましたが、三浦半島産の「アサヒナカワトンボ」オスは有色翅型・無色翅型で第1経脈・第2経脈間の横脈が34〜43程度、縁紋にかかる横脈が4〜6の範囲でした。

同じく神奈川県西部で見た伊豆個体群らしきもののオスでは、第1経脈・第2経脈間の横脈が43〜50程度、縁紋にかかる横脈が4〜6の範囲でした。

一方で、愛知県産の「アサヒナカワトンボ」は第1経脈・第2経脈間の横脈が32程度、縁紋にかかる横脈が4〜5の範囲でした。

愛知県産の「ニホンカワトンボ」は第1経脈・第2経脈間の横脈が59〜60程度、縁紋にかかる横脈が6〜9の範囲なので、やはり伊豆個体群と思われるものは「ニホン」に比べるとやや小型で翅脈も少なめ、一般的な「アサヒナ」に比べるとやや大型で翅脈も多めという中間的な傾向にあるように思えます。

|

第1経脈・第2経脈間の横脈数 |

縁紋にかかる横脈数 | |

| ニホンカワトンボ(愛知県産) |

59〜60 |

6〜9 |

| アサヒナカワトンボ(愛知県産) |

32前後 |

4〜5 |

| アサヒナカワトンボ(三浦半島産) |

34〜43 |

4〜6 |

| アサヒナカワトンボ(神奈川県西部産) |

43〜50 |

4〜6 |

さらには、その伊豆個体群と見られるものの中でも、無色翅型はより「アサヒナ」っぽく、逆に有色翅型は「ニホン」に近い(「ニホン」的形質が発現したものが有色翅型となる?)とも見えます。

ただ、やはり実際に神奈川県西部で見たものが「アサヒナ」ではなく「ニホン」の個体差の範囲なのではないかという疑念については何となく確信が持てない結果となりました。

数えづらいので、縁紋までの横脈数を数えた方が早そうだった(^^;

三浦半島産のものは明らかに横脈数は少ない。

神奈川県西部産のものは何だか悩ましいが、縁紋から先は翅が短め。

同じ場所で見た無色翅型のものは三浦半島産に近い。

愛知県産「ニホンカワトンボ」の縁紋部の拡大。意外に個体差がある。

愛知県産「アサヒナ」オスの縁紋部の拡大。

神奈川県西部産の有色翅型の縁紋。

上記以外でそれぞれの特徴を挙げると

・「アサヒナ」は「ニホン」に比べて小型

・「ニホン」の胸部は「アサヒナ」よりも大きく、特に高さが比率的に高く見える

・翅脈数は「ニホン」のほうが「アサヒナ」よりも多く、繊細に見える

・翅形状は「ニホン」のほうが縁紋より先が長く延びて見え翅長も長い

・橙色翅型の場合、「ニホン」は特に有色部中央の色が濃く、不透明部も幅広い

・縁紋は「ニホン」のほうが前後に長く、接続する翅脈数が多い

・体形や翅脈の特徴はオスで顕著だが、メスの場合は差が縮まる

・「アサヒナ」のメスは全て無色翅型で、有色翅型は現れない

・「ニホン」のメスの産卵管は短く、腹部末節を越えない

・「ニホン」は翅をたたんだ際に前翅(内側)が一番上に出ているが、「アサヒナ」は後翅(外側)の後半が上に出ていることが多い